Jet-Ventilation

Fallbeispiel 1:

Herr Bauer hat seit 6 Monaten Husten. Zunächst dachte er sich nichts dabei.. Eine blöde Erkältung, nichts weiter… Doch als sich nun bei Herrn Bauer zusätzlich noch Hämoptysen zeigen, ist seine Frau doch sehr besorgt und schickt ihn zu seiner Hausärztin. Diese fragt neben den pulmonalen Symptomen und den Risikofaktoren auch nach dem Vorkommen einer B-Symptomatik, woraufhin Herr Bauer angibt, ohne große Anstrengung ein paar Pfunde verloren zu haben. Die Hausärztin möchte eine schnelle Abklärung ihres Verdachts und schickt den Patienten zur Radiologie, um zunächst ein Röntgenbild des Thorax anfertigen zu lassen.

Es zeigt sich eine recht zentral imponierende Raumforderung in beiden Ebenen, sodass nun der klare Verdacht eines Bronchialkarzinoms geäußert werden kann. Neben weiteren Untersuchungen, wie zum Beispiel einer Computertomographie, muss nun auch eine pathologische Bestimmung des Tumors erfolgen. Ein endobronchialer Ultraschall inkl. einer Probenentnahme scheint unausweichlich.

Fallbeispiel 2:

Fabian hat seit einem Jahr eine wiederkehrende Heiserkeit. Weil er im Fußballstadion gar nicht mehr richtig mitgrölen kann, hat er vor einigen Wochen diese Heiserkeit bei seinem HNO-Arzt abklären lassen wollen. Nach einer kurzen Spiegelung der Stimmbandebene ist klar: Fabian hat ein sehr großes Stimmband-Knötchen. Sein HNO-Arzt ist sich recht sicher, dass dieses nicht durch Schonung der Stimme verschwinden wird und macht einen Termin zur Laserresektion des Knotens.

Jetzt kann man sich fragen: Warum genau diese beiden Schilderungen? Beiden gemeinsam kann die Wahl des Beatmungsverfahrens sein.

In Fallbeispiel 1 ist das Beatmungsverfahren der Wahl eine Jet-Ventilation. Beim zweiten Fallbeispiel kann ggf. auch eine mikrochirurgische Laserresektion mit einem kleineren Tubus unter “physiologischer” (KEINE Beatmungsform ist wirklich physiologisch!) Beatmung erfolgen. Behindert ein Tubus aber die Sicht der Chirurg*innen kann auch hier die Jet-Ventilation Abhilfe schaffen und eine gute Sicht bei gleichzeitig sichergestellter Oxygenierung und Decarboxylierung ermöglichen.

Um genau diese Beatmungsform soll es in diesem Beitrag gehen.

Jet-Ventilation – Was ist das überhaupt?

Die Jet-Ventilation ist eine Hochfrequenzbeatmung (High frequency ventilation, HFV oder HFOV (oscillatory)) und stellt einen Überbegriff für verschiedene Beatmungstechniken, bei denen kleine Atemhubvolumina mit hoher Frequenz und Geschwindigkeit verabreicht werden, dar.

- Konkret:

- AF > 60/ min + Atemhubvolumina < anatomischer Totraum

- VT von 1 – 3 ml / kg KG bei Jet-Ventilation

- Der anatomische Tonraum beträgt circa 2 ml/ kg KG und liegt bei einem Erwachsenen bei circa 150 ml

- AF > 60/ min + Atemhubvolumina < anatomischer Totraum

Es gibt verschiedene Unterformen und Erweiterungen der Jet-Ventilation für die Anwendung auf der Intensivstation oder auch in der Neonatologie. Wir wollen uns aber auf die Anwendung in der Anästhesie konzentrieren!

Indikationen für die Jet-Ventilation:

- Diagnostische und therapeutische Eingriffe an Kehlkopf, Atemwegen und Lunge

- Broncho, EBUS (Endobronchialer Ultraschall), Laser am Kehlkopf, Tracheostomarevisionen

- Bestrahlungen im Bereich der Lunge, oder minimalinvasive kardiochirurgische Eingriffe mit dem Ziel, die Thoraxexkursion zu minimieren

- In der Thoraxchirurgie, z.B. bei Trachearesektionen, zur Ventilation der operierten Lunge bei Einlungenbeatmung oder Thorakoskopie/ VATS

- In der Intensivmedizin zur Beatmung bei bronchopleuralen Fisteln, Thoraxtrauma, Eröffnung von Atelektasen, Oxygenierung bei extrakorporaler CO2-Elimination (ILA) sowie bei Weaning und zur Sekretolyse

- Hin und wieder liest man noch vom Einsatz der Jet-Ventilation bei “cannot intubate / cannot oxygenate”, der Stellenwert hierbei ist allerdings fraglich → In einer solchen Situation würden wir klar eine Notfallkoniotomie oder in der neueren Literatur auch EFONA (Emergency Front Of Neck Access) empfehlen!

Die Jet-Ventilation hat 2 große Vorteile:

Zum einen muss nur ein kleiner oder sogar gar kein “Tubus” in den Atemwegen platziert werden, zum anderen ergibt sich durch die geringen Tidalvolumina kaum eine Auslenkung bzw. Thoraxexkursion aus der Atemruhelage.

Wie funktioniert ein Jet-Beatmungsgerät?

Für eine Jet-Ventilation benötigt man spezielle Beatmungsgeräte: Jet-Ventilatoren.

- Das Prinzip ist ein Hochdruckgas-„System“, dem ein Magnetventil vorgeschaltet ist. Wenn sich das Ventil öffnet, fließt ein Luftstrom mit hohem Druck in Richtung Patient*in. Das ist dann der sogenannte Jet.

- Das typische Geräusch entsteht, weil der Luftstrom durch sehr kleine Düsen muss und dementsprechend schnell beschleunigt wird.

- Das Magnetventil schließt und öffnet in sehr kurzen zeitlichen Abständen, wodurch die hochfrequente Beatmung zustande kommt.

Da eine Jet-Beatmung ein (halb-)offenes System darstellt, wird das sogenannte “Air Entrainment” ermöglicht:

- D.h. Luft, die den Jetstrahl umgibt wird angesaugt und zusätzlich mit “eingeatmet”

- Das hat zur Folge, dass das Gasvolumen, das die Lunge erreicht, deutlich größer sein kann, als die vom Beatmungsgerät abgegebene Menge.

- Gleichzeitig kann die FiO2, die am Gerät eingestellt ist, deutlich niedriger sein, sofern das Air Entrainment mit Raumluft stattfindet und somit die eingestellte FiO2 erniedrigt.

- Das Ganze basiert vermutlich maßgeblich auf dem Venturi-Effekt, nur einzelne Quellen benennen zusätzlich auch den Friktions-Effekt. Den Venturi-Effekt kennen wohl die meisten. Doch für alle, die es nicht mehr so genau im Kopf haben: Der Venturi-Effekt basiert auf der Bernoulli-Gleichung (Verhältnis zwischen Strömungsgeschwindigkeit und dem Druck und beschreibt, dass sich bei einer Verengung eines Kanals oder einer Düse die Strömungsgeschwindigkeit eines durchströmenden Fluids (Gas oder Flüssigkeit) erhöht, während der Druck sinkt.)

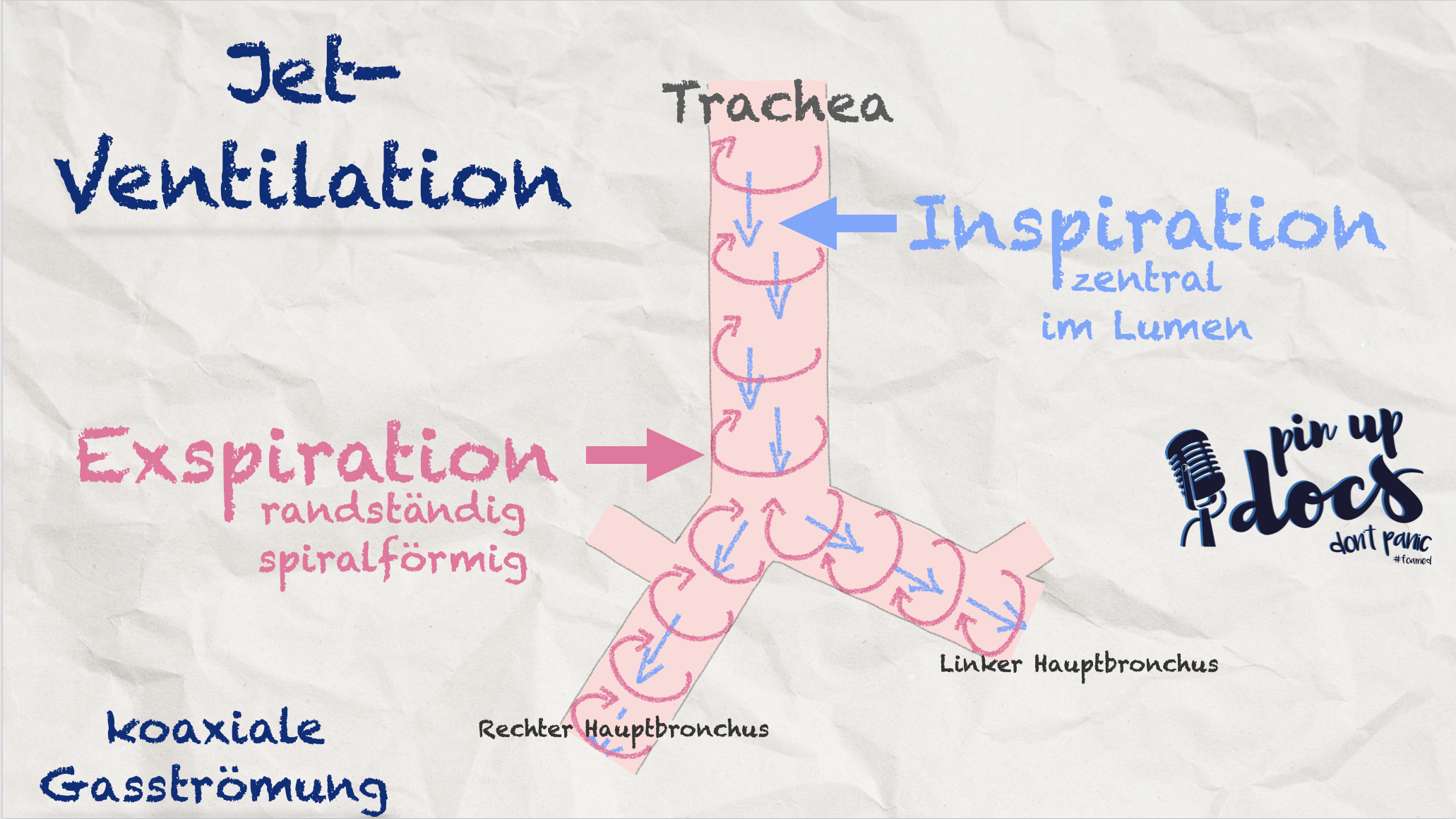

Zusätzlich ist für das Verstehen der Jet-Ventilation obligat zu wissen, dass eine sog. koaxiale Strömung erfolgt. Diese koaxiale Gasströmung bedeutet, dass zentral im Lumen des Atemwegs der inspiratorische Gasstrom verläuft und randständig die Exspiration spiralförmig erfolgt. Die Exspiration erfolgt passiv und parallel zur Inspiration. Beides findet gleichzeitig statt.

Des Weiteren verfügen (moderne) Jet-Geräte zusätzlich über:

- Atemgasklimatisierungseinheiten (→ Anfeuchtung des Atemgases)

- Druckmonitoring zur Messung der Atemwegsdrücke

Wie gelangt das Jetgas in die Patient*innen?

- Zum Beispiel über:

- Laryngoskope der HNO, in die Jet-Kanülen integriert sind

- Jet-Konverter, der an herkömmliche Endotrachealtuben oder Larynxmasken angeschlossen werden kann. → Hierbei muss je nach Indikation ein eher großer Tubus verwendet werden (Ein Innendurchmesser von 8-9 mm ist hier gerade im Rahmen eines endobronchialen Ultraschalls inkl. Probenentnahme, unerlässlich.)

- Jet-Katheter (unser Hausstandard) → Deutlich kleinerer Innendurchmesser (1,5 – 3 mm) im Vergleich zum Endotrachealtubus (7,5 – 8,5 mm) → viel bessere Sicht- und OP-Bedingungen für die HNO

- Injektorkanüle (Ravussin-Kanüle) → Punktion des Lig. conicum

Je nach Verfahren wird das Jetgas an unterschiedlichen Orten in Bezug auf die Glottisebene appliziert.

- Supraglottische Applikation findet über die Laryngoskope der HNO statt.

- Subglottische Applikation ist über einen Jet-Katheter, der wie ein Endotrachealtubus intratracheal platziert wird, möglich.

Sonderform: Transtracheale Jet-Ventilation findet bei Nutzung einer Ravussin-Kanüle statt. Manche kennen vielleicht das Ventrain, ein Device für den schwierigen Atemweg, das ähnlich funktioniert.

Welche Parameter kann man einstellen und was bewirken sie?

- Abstrahldruck oder Arbeitsdruck (AD) je nach Gerät und nicht gleichzusetzen s.u.:

- reguliert vor allem das Tidalvolumen

- übliche Werte: 1,5 – 2,5 bar

- CAVE: Der Arbeitsdruck ist nicht gleichzusetzen mit dem Abstrahldruck und auch nicht direkt mit dem Pinsp:

- Der Arbeitsdruck ist die Druckänderung, die im Gerät erzeugt und dann eingestellt wird, um die eigentliche Beatmung zu ermöglichen.

- Der Abstrahldruck ist der Druck, der vorne an der Düse herrscht.

- Der Pinsp ist der gesamte Druck, den die Lunge während der Einatmung erreicht.

- Jet-Frequenz

- vergleichbar mit der Beatmungsfrequenz

- übliche Werte: intraoperativ ca. 100 – 200 / min

- bis ca. 300 / min steigt die Ventilation

- ab > 300 / min vermehrt Totraumventilation → CO2-Retention

- I:E-Verhältnis / Inspirationsdauer

- Zeit zwischen zwei Beatmungshüben, die für die Inspiration verwendet wird

- wird in % angegeben, übliche Werte: um die 50 %.

- Je länger die Inspirationsdauer, desto besser die Oxygenierung und desto höher das Tidalvolumen.

- FiO2

- selbsterklärend

- ABER: FiO2 entspricht nicht dem, was wirklich in die Patient*innen geht (Entrainment) → Verminderung der FiO2 um ca. 20% → FjetO2

- Pausendruck (PP)

- Messung des Atemwegsdruck an der Spitze des Katheters zwischen zwei Atemhüben

- Parameter zum Monitoring, um Überblähung zu vermeiden

- Üblicher Grenzwert 30 mbar, teilweise auch niedriger

- Befeuchtung

- Regulierbar zwischen 0 – 100% → Bei Anwendung wird in der Regel eine 100%ige Befeuchtung eingestellt.

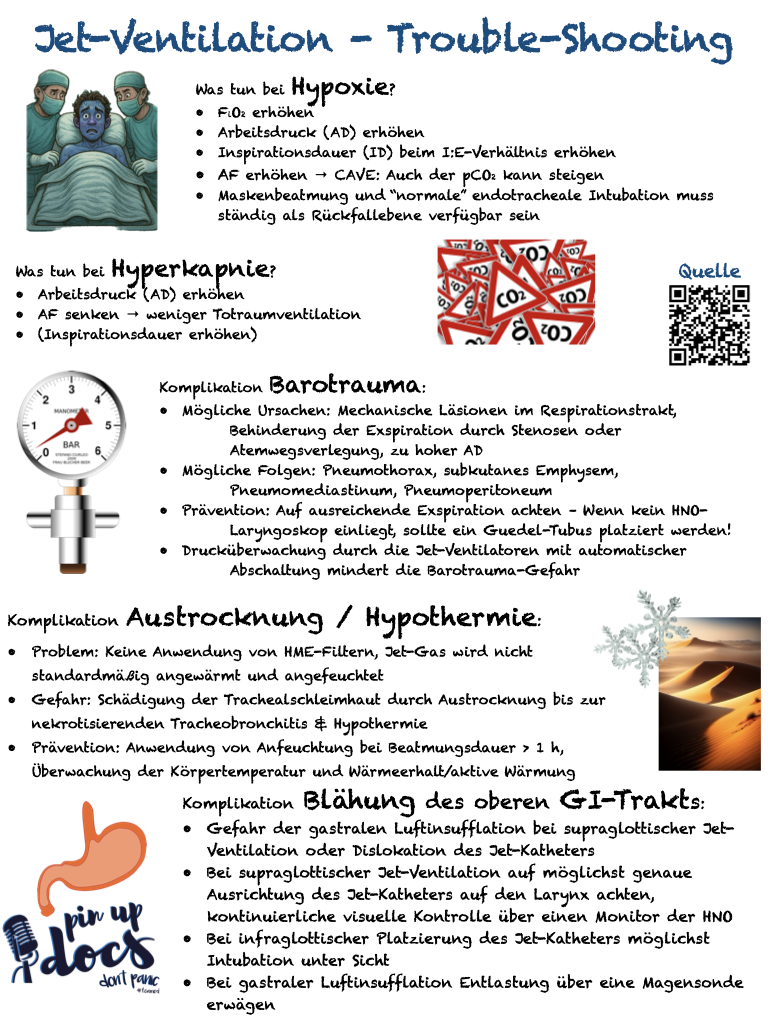

Troubleshooting

Wichtig ist grundsätzlich die Gefahren durch diese besondere Form der Beatmung zu kennen. Im folgenden möchten wir einen Überblick über die Komplikationen geben und mögliche Lösungen anbieten!

Was tun bei Hypoxie?

- FiO2 erhöhen

- Arbeitsdruck (AD) erhöhen

- Inspirationsdauer (ID) bzw. I:E erhöhen

- AF erhöhen → CAVE: Auch der pCO2 kann steigen

- Maskenbeatmung und “normale” endotracheale Intubation muss ständig als Rückfallebene verfügbar sein

Was tun bei Hyperkapnie?

- Arbeitsdruck (AD) erhöhen

- Atemfrequenz senken → weniger Totraumventilation

- (Inspirationsdauer erhöhen)

Komplikation Barotrauma:

- Mögliche Ursachen: Mechanische Läsionen im Respirationstrakt, Behinderung der Exspiration durch Stenosen oder Atemwegsverlegung, zu hoher AD

- Mögliche Folgen: Pneumothorax, subkutanes Emphysem, Pneumomediastinum, Pneumoperitoneum

- Prävention: Auf ausreichende Exspiration achten – Wenn kein HNO-Laryngoskop einliegt, sollte ein Guedel-Tubus platziert werden!

- Drucküberwachung durch die Jet-Ventilatoren mit automatischer Abschaltung mindert die Barotrauma-Gefahr

CAVE: Ein Hindernis, welches aboral des Gasaustritts auftritt – zum Beispiel durch eingebrachte Instrumente oder eine Verlegung durch einen Tumor, lässt nur wenig bis keinen Gasfluss mehr bis zu den Lungen vortreten. Dies führt zu einer Hypoxie, aber nicht zu einer Überblähung oder einem Barotrauma. Anders ist das bei Hindernissen, die oralwärts des Gasaustritts auftreten. Hierbei ist der Lufteinstrom ohne Komplikationen möglich, der Luftausstrom aber behindert, sodass es nach nur wenigen Atemhüben zu einer starken Überblähung kommt.

Komplikation Austrocknung / Hypothermie:

- Problem: Keine Anwendung von HME-Filtern, Jet-Gas wird nicht standardmäßig angewärmt und angefeuchtet

- Gefahr: Schädigung der Trachealschleimhaut durch Austrocknung bis zur nekrotisierenden Tracheobronchitis & Hypothermie

- Prävention: Anwendung von Anfeuchtung bei Beatmungsdauer > 1 h, Überwachung der Körpertemperatur und Wärmeerhalt/ aktive Wärmung

Komplikation Blähung des oberen GI-Trakts:

- Gefahr der gastralen Luftinsufflation bei supraglottischer Jet-Ventilation oder Dislokation des Jet-Katheters

- Bei supraglottischer Jet-Ventilation auf möglichst genaue Ausrichtung des Jet-Katheters auf den Larynx achten, kontinuierliche visuelle Kontrolle über einen Monitor der HNO

- Bei infraglottischer Platzierung des Jet-Katheters möglichst Intubation unter Sicht

- Bei gastraler Luftinsufflation Entlastung über eine Magensonde erwägen

Alternativen – in Absprache mit den operativen Kolleg*innen

- Dünne Tuben (Kleinsasser-/ MLS-Tubus, ID 4–6 mm, verlängert)

- Endotrachealtuben mit kleinerem ID (4,0/5,0/6,0) aber trotzdem ausreichender Länge für die Anwendung bei Erwachsenen

- Herkömmlicher Endotrachealtubus mit ID 6,0 ist 290 mm lang – MLS-Tubus mit ID 6,0 ist 360 mm lang

Merksatz: Jet = kleine Volumina, hohe Frequenz, bessere OP-Sicht – aber Technik, Monitoring und Notfallmanagement zwingend!

Exkurs Laserchirurgie

Was ist eigentlich ein Laser ? Ein Laser sind gebündelte Lichtstrahlen mit sehr hoher Intensität und Energie. Die Wirkung auf menschliches Gewebe erfolgt über einen thermischen Effekt mit Temperaturen von über 100 °C. Hierbei wird Lichtenergie im Gewebe zu Wärme, wodurch es zu einer Denaturierung von Proteinen und Verdampfen von Flüssigkeiten kommt. Daraus resultiert die Zerstörung des Gewebes. Zudem werden kleinere Gefäße direkt koaguliert. Ein Laser hat eine sehr hohe Präzision. Bereits 50 µm neben dem Laser bleibt das Gewebe unversehrt. Typische Anwendungsbereiche sind die Behandlung gut- und bösartiger Tumoren, wobei unterschiedliche Laserarten zur Verfügung stehen.

Die unterschiedlichen Laserarten, werden durch das Medium im Laser selbst bestimmt und geben ihm seinen Namen. Das jeweilige Medium kann gasförmig, flüssig oder fest, dann in Form von Kristallen, sein. Die gängigsten Laserarten sind Gaslaser (CO2– oder Argon-Laser) beziehungsweise Nd-YAG-Laser.

- Hintergrundwissen: Dem Medium wird Energie zugeführt (Licht oder elektrische Energie), wodurch Elektronen im Medium auf ein höheres energetisches Niveau gehoben werden (Atommodell). Fallen die Elektronen dann in den Grundzustand zurück, werden Photonen emittiert. Diese Photonen werden über einen Spiegel gebündelt, wodurch der Laserstrahl entsteht.

Allerdings ergeben sich aus dem Funktionsmechanismus (dem thermischen Effekt) auch mögliche Komplikationen:

- Es kann zu einem zu großen Gewebetrauma kommen. Die Folgen können sein: tracheoösophageale Fisteln, Pneumothorax, Verletzung größerer Gefäße.

- Auch ein Tubusbrand ist im Rahmen des Möglichen.

- Darüberhinaus kann es auch zu einem Feuer in den Atemwegen kommen. Theoretisch kann sich alles in der Nähe des Laserstrahls entzünden (Körpergewebe, Tupfer/Kompressen, Magensonde, Lasersmog, etc.).

Um diese Komplikationen zu vermeiden, gibt es spezielles Anästhesie-Equipment:

- Laser-Endotrachealtuben / Laser-Jet-Katheter

- Spezielle Beschichtung, die laserbeständig ist

- Achtung: Equipment und angewendeter Laser müssen zueinander passen. Nicht jeder Laser-Tubus darf für jeden Laser verwendet werden! Daher besonders wichtig: Vertrautmachen mit dem hauseigenen Equipment

- Besonderheiten: Teilweise kein Murphy-Auge, fehlende Zentimeter-Markierungen auf dem Tubus (Dunkle Markierungen sind besonders anfällig für die Brandentstehung)

- Tuben werden mit NaCl / Aqua geblockt (Herstellerangaben beachten). Hierbei wird besonders eine engmaschige Cuffdruckmessung empfohlen.

- “Schwachstelle” der Tuben ist der Cuff

- Keine laserresistenten Cuffsysteme verfügbar. Wenn Laser auf den Cuff trifft, wird dieser undicht und die Beatmung ggf. unmöglich.

- Lösung: Doppel-Cuffsysteme

- Cuff-in-Cuff

- 2 Cuffs nebeneinander

- Cuff nach Möglichkeit durch feuchte Tupfer schützen

Anästhesiologisches Management und Schutzmaßnahmen:

- „Die Anästhesie“ muss über die geplante Verwendung von Laser bescheid wissen

→ Auswahl des geeigneten Equipments

→ Aufklärung über spezifische Risiken (Brandgefahr; erfolgt idR durch die Abteilung, die den Laser bedienen wird.) - Anästhesieverfahren:

- Lachgas darf nicht eingesetz werden, da es ähnlich brandfördernd wirkt wie Sauerstoff (letzteren können wir aber natürlich nicht weglassen 😉

- Verfahren der Wahl: TIVA

- Sevofluran ist grundsätzlich möglich, zumindest gibt es Fallberichte über komplikationslose Anwendung

- Beatmung:

- Grundsätzlich gilt: FiO2 sollte möglichst < 0,5 bzw. so gering wie möglich sein

- Konventionelle Intubation möglich → “normale” Beatmung mit PEEP

- Jet-Ventilation möglich → Auf effektive Absaugung des Lasersmogs achten

- Intermittierende Beatmung (nicht wirklich praktikabel)

Weitere Schutzmaßnahmen:

- Schutzbrillen für Personal und Patient*innen

- Abdecken des Cuffs mit kochsalzgetränkten Tupfern (am OP-Ende nicht vergessen)

- Eine mögliche Erwägung, sofern verfügbar, kann sein, eine OP-Abdeckung zu verwenden, die nicht aus Kunststoff besteht. Diese sind im Brandfall ggf. nur schwer von der Haut zu lösen.

- Vorbereitung von 2x 50 ml NaCl-Spritzen, um im Brandfall löschen zu können

Vorgehen im Brandfall:

Zum Glück äußerst seltener Zwischenfall (Inzidenz ca. 0,075%)

- Bei Feuer:

- Schnellstmöglich mit NaCl-Spritzen löschen

- Beatmung & Gaszufuhr unterbrechen, Tubus diskonnektieren

- Entfernung des beschädigten Tubus (ggf. Maskenbeatmung zur Überbrückung)

- Re-Intubation

- Anschließend Einschätzung des Gewebetraumas (Laryngsokopie, Tracheobronchoskopie)

- Entscheidung, OP fortgeführt werden soll, muss individuell getroffen werden

- Bei geringem Trauma: Supportive Maßnahmen (Atemphysiotherapie, Atemgasbefeuchtung)

- Bei ausgeprägtem Trauma / Inhalationstrauma: ggf. intensivmedizinische Therapie

„How-to“ Jet-Ventilation:

- Prämedikation und Aufklärung erfolgen nach Standard:

- Es empfiehlt sich das mögliche Barotrauma im Aufklärungsgespräch anzusprechen.

- Relative Kontraindikationen für die Jet-Ventilation sollten aber beachtet und mit dem operativen Fach unbedingt rückgesprochen werden:

- Hierbei sind folgende Kontraindikationen zu nennen:

- Hochgradige Trachealstenosen

- starke Blutungsgefahr

- nicht-nüchterne / asprationsgefährdete Patient:innen

- exazerbierte Lungenerkrankungen

- Hierbei sind folgende Kontraindikationen zu nennen:

- Vorbereitung für eine Jet-Ventilation:

- Basismonitoring

- Narkosegerät & Jet-Ventilator sind aufgerüstet und getestet

- Vorbereitung einer TIVA mit Propofol und Remifentanil, ggf. Muskelrelaxans & kreislaufunterstützende Medikamente

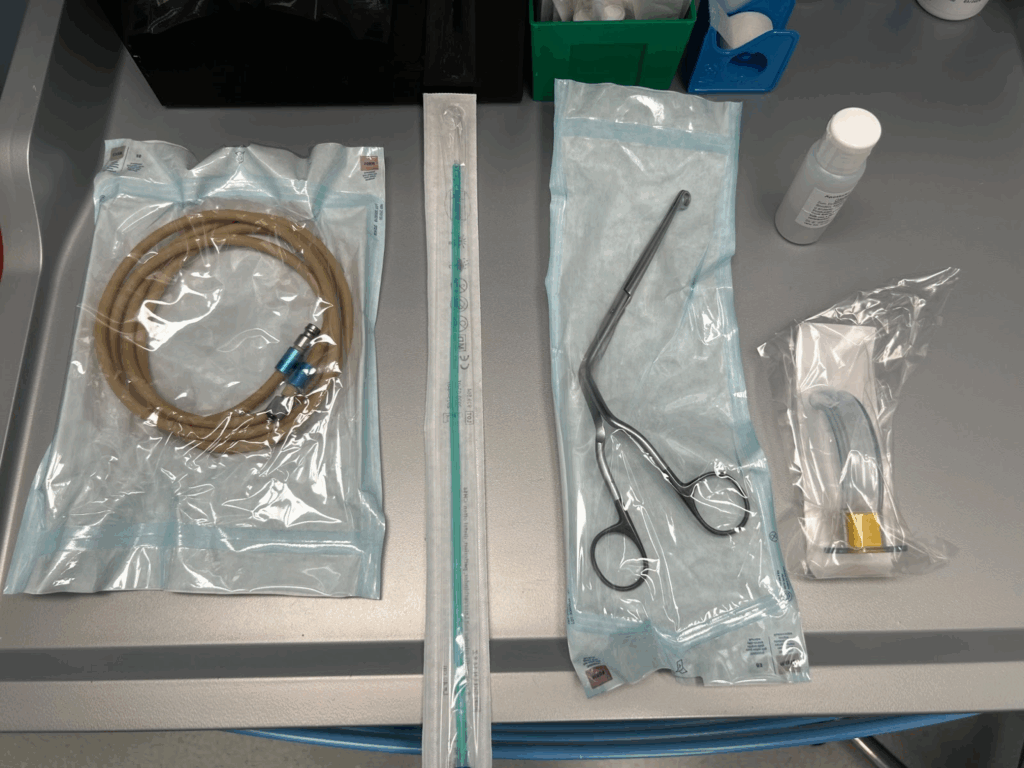

- Atemwegsequipment:

- Beatmungsmaske mit Filter

- Laryngoskop mit Spatel

- Guedel-Tubus

- Jet-Katheter (+ Gleitmittel)

- Druckschlauch

- Magill-Zange

- Material zur Fixierung

Einleitung bei Jet-Ventialtion über Jet-Katheter

– Je nach Indikation der Jet-Ventilation müssen „eigene“ Besonderheiten beachtet werden –

- Zunächst “normale” Vorbereitung des/der Patient*in wie zu einer Allgemeinanästhesie

- Voreinstellung der Beatmungsparameter am Jet-Ventilator

- Präoxygenieren mit dem Narkosegerät

- Einleitung der Narkose als TIVA

- Fakultativ auch ohne Relaxierung, wenn sehr kurze Eingriffe geplant sind und eine Relaxierung für die Intubation nicht notwendig sein sollte (gängiges Vorgehen bei manchen HNO-Eingriffen mit Jet-Katheter). – Falls die Patient*innen bei chirurgischen Maßnahmen husten, wird das dann über die Narkosetiefe der TIVA geregelt!

- Zwischenbeatmung mit dem Narkosegerät

- Vorschieben des Jet-Katheters über ein Nasenloch (ODER orales Vorschieben)

- Laryngoskopie und Platzierung des Jet-Katheters mit der Magill-Zange endotracheal

- Anschluss an den Jet-Ventilator → Start der Jet-Ventilation

- Platzierung des Guedel-Tubus

- Lagekontrolle mittels Auskultation → Seitengleiches Jet-Geräusch

- Fixierung des Jet-Katheters

- ggf. Augenschutz, dann Freigabe des/ der Patienten/ Patientin

Aufrechterhaltung

- Monitoring erfolgt primär klinisch, über die Atemwegsdrücke und die SpO2

- etCO2-Messung aufgrund der extrem kurzen Exspirationszeit nicht mit herkömmlichen Verfahren möglich

- Alternativen: transkutane CO2-Messung, intermittierende etCO2-Messung, arterielle BGA ( → erwägen bei langen Eingriffen)

- Tipps für Bastler:

- Tipps für Bastler: – CO2-Messung –

- Endtidales CO2: Am Dreiwegehahnen der Druckmessung den Gasmessschlauch des Respirators montieren. Die Jet- Beatmung wird während der Messung unterbrochen. Besser geht es, wenn für die Messung die Jet-Frequenz tief gestellt wird bzw. auf manuell umgestellt wird.

- Tipps für Bastler: – CO2-Messung –

- Tipps für Bastler:

- Befeuchtung: Bei einer OP-/ Interventionsdauer ab ca. 1 Stunde an eine Atemgasbefeuchtun denken

Ausleitung

- Ausschluss einer Rest-Muskelrelaxierung, falls Relaxierung erfolgt

- Hypoventilation über den Jet-Ventilator (Frequenz hoch, AD runter)

- Stopp der TIVA

- Klinische Beobachtung der Patient*innen → Beginn der Spontanatmung

- Jet-Katheter wird i.d.R. auch in der Ausleitung gut toleriert

- Bei ausreichenden Schutzreflexen und suffizienter Spontanatmung → Extubation

- Auskultation & Kontrolle auf Emphysem

Autor*innen:

Henning Baum (Medizinstudent und Anästhesie-technischer Assistent); Dr. Dana Maresa Haag

Quellen:

- Anästhesiologische Besonderheiten bei der laryngotrachealen Chirurgie (Anaesthesiologie – Springer, 2010)

- Die Jet-Ventilation in der operativen Laryngologie (HNO – Springer, 2008)

- Jet ventilation (BJA Education, 2025)

- YUAN Podcastfolge Jet-Ventilation

- Atmen – Atemhilfen (ab S. 448)

- Besonderheiten des anästhesiologischen Managements bei laserchirurgischen Eingriffen in der HNO (2014)

- https://derangedphysiology.com/main/required-reading/mechanical-ventilation/Chapter-519/principles-high-frequency-oscillatory-ventilation-hfov

- https://www.doccheck.com/de/detail/videos/500-jet-ventilation

- https://www.ifm-medical.de/wp-content/uploads/2017/04/402-021_Prospekt-JT-Monsoon-basic-plus-A4_web.pdf